「遺留分(いりゅうぶん)」とは、相続でもらえる最低限の遺産のことです。

と言われても、ちょっとピンとこないですよね。

遺産相続といえば、当然、亡くなった方の配偶者や子どもが遺産を受け継ぐと思われるかもしれませんが、実は、必ずしもそうではありません。遺言書の内容によっては、家族の一人が遺産をすべて相続、あるいは、家族以外の誰かに遺産のすべてが渡ってしまうこともあるのです。

なぜなら、遺産を誰にどれだけ残すかは自由であり、家族だからといって遺産をもらえる絶対的な権利があるわけではないからです。

しかし、それでは残された家族は困ってしまいますよね。生活が苦しくなってしまったり、住む場所がなくなってしまうことがあるかもしれません。

そこで救いとなるのが、遺留分の制度なのです。

思いがけない事態になったときに、遺留分のことをわかっていなければ、最低限の遺産さえもらうことができくなってしまいます。

そんな事態は避けたいですよね?

遺留分について、あなたはどんなことを知っていますか?

● 遺留分にはどれくらいの効力があるの?

● 誰が、遺留分を請求できるの?

● 遺留分はどれくらいなの?

いざというときに備えて、今のうちに遺産相続の遺留分の基本ルールをおさえておきましょう!

遺留分は法律で定められた、相続人が遺産を請求する権利

遺留分について、どこかで聞いたことがあるという方の中には、もしかしたら、遺留分についてあまりよくない印象を持っている方がいらっしゃるかもしれません。

ドラマや小説に登場する「遺留分の請求」は、マイナスのイメージで描かれることがありますからね。

しかし日本の法律にはは、遺族が遺産の一部を請求できる権利が定められています。

つまり、亡くなった方の家族が遺産をもらえなかった場合、最低限度の遺産を請求する権利が法律で保証されているということです。

とはいえ、遺産相続にはそれぞれの家庭のそれぞれの事情があります。

もしかすると、遺留分の請求をすることにためらいを感じたり、あるいは、遺留分を請求することで非難を受けるのではないかと不安に感じることがあるかもしれません。

だとしても、どのような事情があろうと遺留分を請求することは正当な権利であり、法律で認められていることを理解しておきましょう。

第7章 遺留分 <1 遺留分制度>

元来、被相続人は、死後においても自由に自己の財産を処分する権利があり、民法ではこのような意思を尊重する制度として遺贈や相続分の指定を認めている。

しかしながら、そもそも相続は遺族の生活保障も十分に考慮されたものでなければならず、こうした意味から相続財産の一定割合を一定の範囲の相続人に留保するという制度を民法は設けている。

これが遺留分制度である。

出典:国税庁|民法の相続制度の概要(p.125)

遺留分を請求できるのは、配偶者・子(孫など)・親(祖父母など)

遺留分を請求する権利は、誰にでもあるわけではありません。

遺留分を請求をできるのは、「亡くなった方の配偶者と子や孫など、または、親や祖父母など」の中で、法定相続人に該当する人です。

もう少し詳しくいうと、法律に従って相続人を決めた場合に遺産を相続する権利を持ち、さらに、亡くなった方の直系卑属または直系尊属である人ということになります。

ちょっと難しい言葉が出てきました。

「卑属・尊属」については、後程詳しく説明します。

また、ここでひとつ覚えておきたい重要なポイントがあります。それは、亡くなった方の兄弟には遺留分を請求する権利がないということです。

遺留分を請求できるのは、「直系」の血縁者だけなのです。「直系」についても、後程詳しく説明します。

遺留分を請求できるのは誰か?

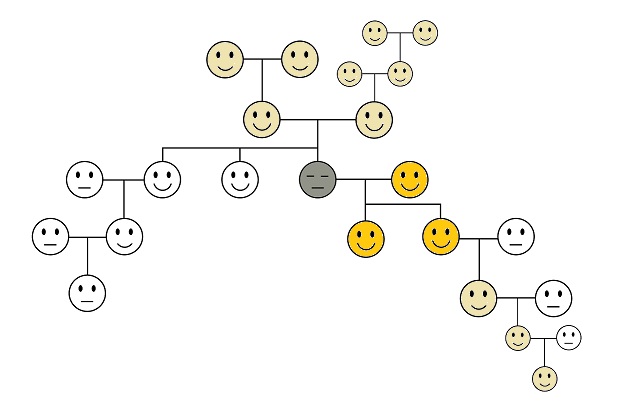

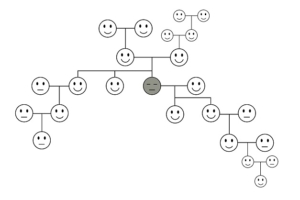

では、遺留分を請求できるのは誰になるのでしょうか?

まず1つ目のステップとして、亡くなった方の配偶者と子どもには、遺留分を請求する権利があります。

配偶者と子ども全員が、それぞれ遺留分を請求することができます。

2つ目のステップは、子どもが亡くなっている場合です。

子どもが亡くなっていて孫がいる場合、遺留分を請求する権利は孫に引き継がれます。同様に、ひ孫、玄孫などに引き継ぐことが可能です。

3つ目のステップは、亡くなった方の子どもや孫、ひ孫などが誰もいない場合です。

この場合、遺留分を請求する権利は、亡くなった方の親に移動します。親がすでに亡く、祖父母、さらに曾祖父母が健在であれば、権利は上の世代に移動していきます。

配偶者が亡くなっている場合、配偶者の遺留分を請求する権利はなくなります。

また、子どもや孫など、親や祖父母などが誰もいなければ、亡くなった方の配偶者だけが遺留分を請求する権利を持つことになります。

配偶者、子どもや孫など、親や祖父母などが誰もいなければ、遺留分を請求する権利は消滅します。

遺留分を請求する権利があるのは?

① 亡くなった方の配偶者

⇒ 配偶者が亡くなっている場合は、配偶者の分の権利はなくなる

② 亡くなった方の子

⇒ 子が亡くなっている場合は、孫

⇒ 孫も亡くなっている場合は、ひ孫(以下続く)

③ 亡くなった方の子も孫などもいなければ、親

⇒ 親も亡くなっている場合は、祖父母(以下続く)

⇒ 親や祖父母など誰もいなければ、権利はなくなる

④ 亡くなった方の配偶者、子や孫など、親や祖父母などもいない場合

⇒遺留分を請求する権利はすべてなくなる

卑属・尊属とは何か?

亡くなった方と血がつながっている、後の世代のことを卑属(ひぞく)と呼びます。同じく、血がつながっている、前の世代のことを尊属(そんぞく)と呼びます。

※養子や養父母も含まれます

あまり印象のよい言葉ではありませんが、法律上使われる言葉です。

卑属は「子孫」、尊属は「先祖」を意味する言葉として使われています。

卑属は、自分より後の世代 ⇒ 子、孫、ひ孫、玄孫など

尊属は、自分より前の世代 ⇒ 親、祖父母、曾祖父母など

直系・傍系の違いは?

家族や親戚関係を表すための言葉に、「直系(ちょっけい)」・「傍系(ぼうけい)」があります。

遺留分を請求する権利を持つのは、直系の卑属・尊属だけです。

直系は、自分の子からさらにその子へ、自分の親のさらにその親と、親子関係でつながった関係のことをいいます。直系以外の関係者が、傍系です。

自分の兄弟やその子(甥姪)、親の兄弟(叔父叔母)などが、傍系の卑属・尊属に該当します。

遺留分を請求する権利を持つのは、直系の卑属・尊属だけなので、傍系の卑属・尊属となる伯父伯母、兄弟、甥姪は、遺留分を請求することができません。

直系 ⇒ 親子関係でつながった関係

傍系 ⇒ 直系以外の親戚など

法定相続人についてもう少し詳しく知りたい方は、こちらの記事がおすすめです。

遺留分として法定相続分の半分を請求できる

遺留分として請求できるのは、基本的に、法定相続分の半分です。

※親や祖父母などが相続する場合のみ、遺留分の割合が異なります

法律に沿って遺産相続をする場合、財産を分ける割合がはっきり決められており、その割合のことを「法廷相続分」といいます。

ちなみに、法定相続分の割合は、実は一定ではありません。相続人の人数や誰が相続するかによって変わるので、自分の状況がどのケースに当てはまるかを判断する必要があります。

それでは、配偶者・子や孫など・親や祖父母など、それぞれのケースごとに、請求できる遺留分の割合を見ていきましょう。

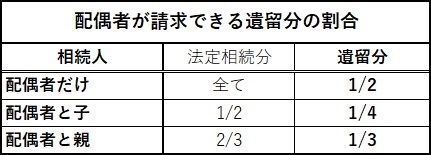

① 配偶者の場合は、遺産の 1/2 又は 1/3 又は 1/4

まずは、法定相続分から確認していきましょう。

亡くなった方の配偶者だけが相続人となる場合、配偶者が遺産の全てを相続します。

配偶者と子どもが相続人となる場合、配偶者は遺産の1/2、子どもは遺産の1/2を相続します。

配偶者と親が相続人なる場合、配偶者は遺産の2/3、親は遺産の1/3を相続します。

遺留分として請求できるのは法定相続分の半分なので、上記の割合のそれぞれ1/2が遺留分ということになります。

<<亡くなった方の配偶者が請求できる遺留分の割合>>

▶配偶者だけが相続人となる場合、配偶者は遺産の1/2を請求できる

▶配偶者と子どもが相続人となる場合、配偶者は遺産の1/4を請求できる

▶配偶者と親が相続人なる場合、配偶者は遺産の1/3を請求できる

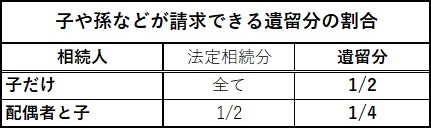

② 子や孫などの場合は、遺産の 1/2 又は 1/4

まずは、法定相続分から確認していきましょう。

亡くなった方の子や孫などだけが相続人となる場合、全員で遺産の全てを相続します。

配偶者と子や孫などが相続人となる場合、子や孫など全員で遺産の1/2、配偶者は遺産の1/2を相続します。

遺留分として請求できるのは法定相続分の半分なので、上記の割合のそれぞれ1/2が遺留分ということになります。

相続人となる人が複数いる場合は、遺留分を全員で分け合います。

<<亡くなった方の子や孫などが請求できる遺留分の割合>>

▶子や孫などだけが相続人となる場合、子や孫は遺産の1/2を請求できる

▶配偶者と子や孫などが相続人となる場合、子や孫は遺産の1/4を請求できる

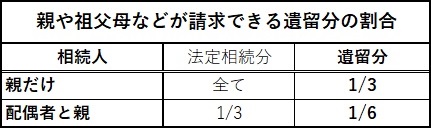

③ 親や祖父母などの場合は、遺産の 1/3 又は 1/6

まずは、法定相続分から確認していきましょう。

亡くなった方の親や祖父母などだけが相続人となる場合、遺産の全てを相続します。

配偶者と親や祖父母などが相続人となる場合、親や祖父母などは員で遺産の1/3、配偶者は遺産の2/3を相続します。

遺留分として請求できるのは法定相続分の半分と言いたいところですが、親や祖父母だけが相続人となる場合の遺留分は1/2ではなく、1/3になる点に注意が必要です。

配偶者と親や祖父母などが相続人となる場合は、法定相続分の半分である1/6を遺留分として請求することができます。

相続人となる人が複数いる場合は、遺留分を全員で分け合います。

<<亡くなった方の親や祖父母などが請求できる遺留分の割合>>

▶親や祖父母などだけが相続人となる場合、親や祖父母は遺産の1/3を請求できる

▶配偶者と親や祖父母などが相続人となる場合、親や祖父母は遺産の1/6を請求できる

法定相続分については、こちらの記事で詳しく解説しています。

まとめ

遺産相続で重要な意味を持つ、遺留分という制度の基本的なルールをご紹介しました。

もちろん、すべての遺産相続で、必ずしも遺留分の請求が行われるわけではありません。

しかし、遺留分という存在とその意味を知っておくことで、自分あるいは身近な人が遺産相続で困った状況になってしまったときに、その知識を役立てることができるかもしれません。